【第4回】ペルチェ冷却性能を実測|室内水耕栽培に使えるか?

はじめに:室内で稲を育てるには冷暖房が必要

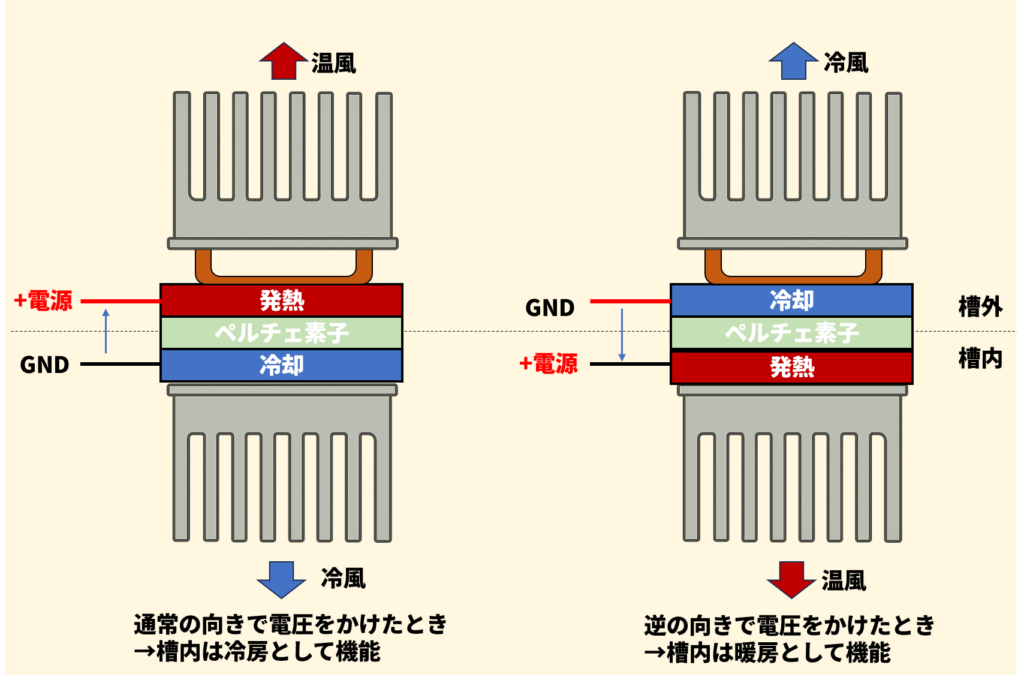

室内で稲を育てるには、季節や時間帯に応じて冷却と加熱の両方の環境制御が必要です。

前回の記事では、栽培槽の断熱性や換気条件をもとに、以下のような出力が必要であると試算しました:

- 🌬️ 冷却必要出力:27.89W(夏場の室温30℃ → 槽内20℃)

- 🔥 加熱必要出力:70W(冬場の室温5℃ → 槽内35℃)

今回は、これらの出力を満たせるかどうかを確認するために、Amazonで購入したペルチェユニットの冷却・加熱性能を実測しました。

結論:ペルチェ2枚構成+断熱材40mmで対応可能

- ペルチェユニットの冷却出力は約27.77W → 冷却要求27.89Wにほぼ一致

- ペルチェユニットの加熱出力は約60.76W → 2枚構成なら加熱要求70Wを十分満たせる

- 実際の組み立てでは断熱性が理論通りに得られないこともあり、冷却には1.5倍程度の余裕が必要

- 照明の発熱(約20W)も冷却負荷に加わるため、断熱材を40mm厚にして冷却負荷を抑える方針としました

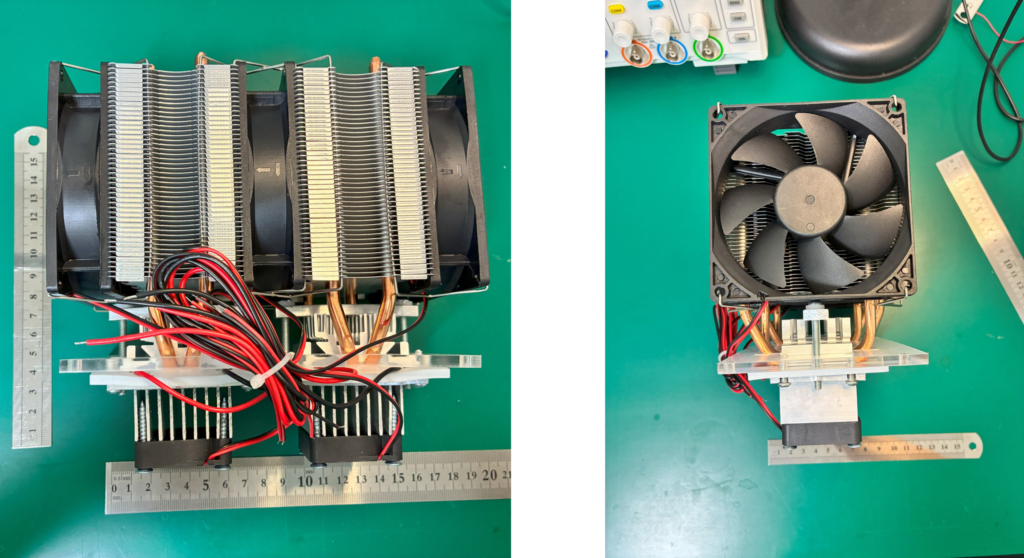

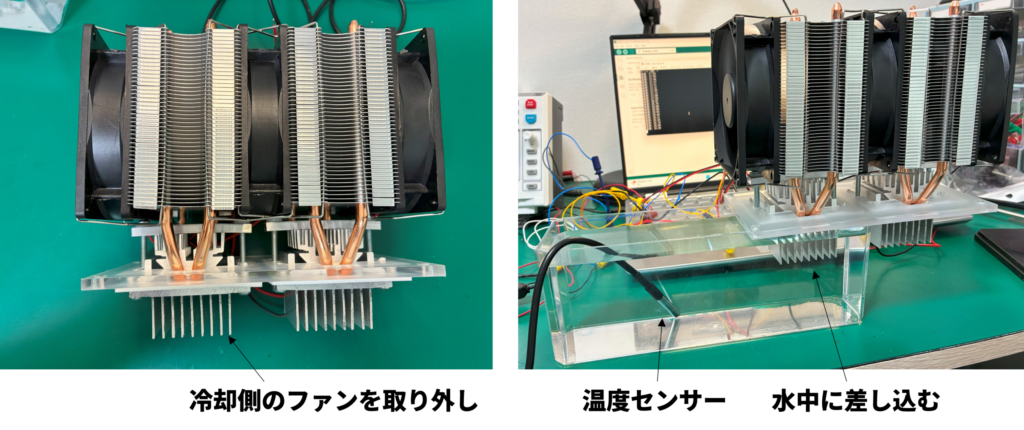

使用したペルチェユニット

- ペルチェ素子:2枚構成(今回は1枚のみ稼働)

- ファン:3連(今回は2基稼働)

- 電源:12V・約4.6A

- 放熱側:ヒートシンク+空冷ファン

実験方法と記録環境

- 水槽に800gの水を入れ、ペルチェの冷却面または加熱面を水に接触

- 温度センサー:DS18B20(Arduino経由でPCに記録)

- 測定間隔:10秒

- 冷却時間:約9分/加熱時間:約6分

- 冷却停止後はヒートシンクを引き抜き、水温の戻り方も記録

ヒートシンクについていた冷却ファンは取り外し、水中に冷却面または加熱面を差し込んでいます。

水温のムラが出ないように温度センサーで水をかき混ぜながら測定を行っています。

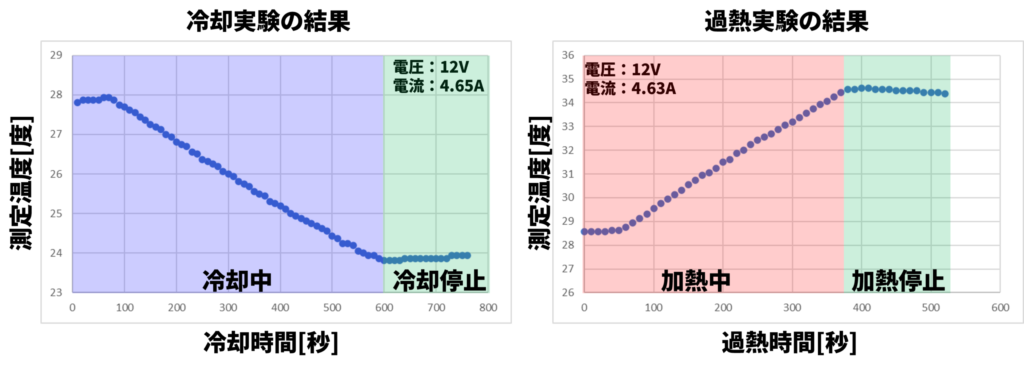

冷却実験の結果

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 初期水温 | 27.81℃ |

| 最終水温 | 24.00℃ |

| 温度変化 | -3.81℃ |

| 冷却時間 | 560秒 |

| 消費電力 | 55.8W |

| 冷却出力(実際に水が冷えた分) | 約22.75W |

| 外部から入ってきた熱(推定) | 約5.02W |

| ペルチェが処理した合計の熱 | 約27.77W |

| COP(成績係数) | 約0.41 |

冷却出力の考え方と補正方法

ペルチェがどれだけ冷却できたかは、水温の変化と時間から計算できます。

ただし、水槽を通じて室温の熱がじわじわと水に伝わってくるため、ペルチェは水を冷やすだけでなく、外から入ってくる熱も同時に処理していたことになります。

今回の実験では、冷却を停止したあとにヒートシンクを引き抜き、ペルチェによる熱のやり取りがない状態で数分間水温の変化を記録しました。

この水温の戻り方から、外部からどれくらいの熱が入ってきているかを推定しています。

この補正には「断熱係数」という値を使います。読者の実験環境に合わせて、水温の戻り方からAIに断熱係数を推定してもらうことができます。

加熱実験の結果

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 初期水温 | 28.56℃ |

| 最終水温 | 34.25℃ |

| 温度変化 | +5.69℃ |

| 加熱時間 | 360秒 |

| 消費電力 | 55.56W |

| 加熱出力(実際に水が温まった分) | 約52.83W |

| 外に逃げた熱(推定) | 約7.93W |

| ペルチェが供給した合計の熱 | 約60.76W |

| COP(成績係数) | 約0.95 |

実験結果グラフ

📊 以下のグラフは、ペルチェユニットによる冷却・加熱の温度変化を記録したものです。

冷却設計と断熱材厚みの検討

前回の試算では、断熱材の厚みを仮に20mmとして冷却負荷を計算しました。

今回の実験でペルチェ1枚の冷却出力が約27.77Wと判明し、理論値とほぼ一致していることが分かりました。

しかし、実際の栽培槽では以下のような要因により、理論通りの断熱性能が得られない可能性があります:

- 組み立て時の隙間や接着不良による断熱性の低下

- 栽培用照明(約20W)の発熱が槽内に加わる

- 夏場の室温上昇や換気による熱流入の増加

これらを踏まえ、冷却設計には1.5倍程度の余裕を持たせることが望ましく、断熱材の厚みを増やして冷却負荷を抑える方向で再検討することにしました。

冷却負荷の内訳

| 冷却負荷の内訳 | 内容 | 負荷(W) |

|---|---|---|

| 壁からの熱流入 | 室温と槽内の温度差による熱 | 約18.91W |

| 換気による熱 | 空気の温度差+湿気の影響 | 約8.98W |

| 合計 | — | 約27.89W |

断熱材厚みと評価指標

| 厚み | 冷却負荷 | 評価指標(余裕+照明) | ペルチェ2枚の出力 |

|---|---|---|---|

| 30mm | 約21.59W | 約52.39W | 約55.5W |

| 40mm | 約18.43W | 約47.65W |

✅ 断熱材30mmで、ペルチェ2枚構成により十分対応可能。

✅ 40mmのほうがさらに消費電力を削減できる。今回は余裕をもって40mmを採用。

おわりに

今回の実験を通じて、ペルチェユニットの冷却・加熱性能が安定して得られることが確認できました。

冷却出力は試算値とほぼ一致し、加熱出力も十分な性能を持っていることが分かりました。

また、照明の発熱や断熱材の厚みによる冷却負荷の変化も考慮することで、より現実的な設計方針を立てることができました。

🛠 関連商品リンク

以下は今回の実験で使用した部品や、再現に役立つおすすめアイテムです:

📘 次回予告

次回は、ペルチェユニットの性能を踏まえたうえで、栽培槽のフレーム寸法を設計していきます。

冷却・加熱ユニットの配置や断熱材の厚み、照明の取り付け位置などを考慮しながら、DIYでも組み立てやすく、かつ温度制御に適した構造

📎 付録:DS18B20の使い方とAIへの依頼方法

読者が実験を再現する際は、冷却や加熱を停止した後にヒートシンクを引き抜き、水温が室温に戻っていく過程も記録してください。

このデータがあると、外部からの熱の入り方(または逃げ方)をより正確に推定できます。

AIへの依頼文(断熱係数の推定込み)

800gの水を12V・4.6Aのペルチェで加熱(または冷却)したときの温度変化ログがあります。 冷却(または加熱)を停止した後にヒートシンクを引き抜き、水温が室温に戻っていく過程も記録しています。 この戻り方から断熱係数を推定し、外部からの熱の流入(または損失)を補正したうえで、 ペルチェが処理した合計の熱量とCOPを計算してください。 水の質量は800g、室温は28.5℃です。

Arduinoでの記録環境

- 温度センサー:DS18B20(防水型)

- 記録間隔:10秒

- 記録形式:CSV(時間[s], 水温[℃])

- 接続:Arduino Uno + USBシリアル通信

📎 付録:DS18B20の使い方とAIへの依頼方法

ArduinoでDS18B20を制御するプログラム例

以下は、DS18B20温度センサーをArduinoで制御し、10秒ごとに水温をCSV形式でシリアル出力するプログラム例です。

// 必要なライブラリをインクルード

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

// センサーのデータピンを指定(A0など)

#define ONE_WIRE_BUS A0

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

unsigned long startTime;

void setup() {

Serial.begin(115200);

sensors.begin();

startTime = millis();

Serial.println("Time(s),Temperature(C)");

}

void loop() {

sensors.requestTemperatures();

float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);

unsigned long elapsed = (millis() - startTime) / 1000;

Serial.print(elapsed);

Serial.print(",");

Serial.println(tempC);

delay(10000); // 10秒間隔で記録

}

AIにプログラム生成を依頼する方法

Arduinoコードを自分で書くのが難しい場合は、AIに以下のように依頼すると、必要なコードを生成してくれます。

DS18B20温度センサーをArduinoで制御し、 10秒ごとに水温を測定してCSV形式でシリアル出力するコードをください。 センサーは防水型で、データピンはA0を使います。

さらに、複数センサーを使いたい場合や、SDカードに保存したい場合なども、用途に応じて依頼文を調整することで柔軟に対応できます。

AIを活用することで、センサー制御やデータ記録のハードルがぐっと下がります。ぜひ活用してみてください!

OneWire.h、DallasTemperature.hのライブラリがインストールされてないかもしれないので、うまく動かない場合はArduino IDE上でSketch→Include Library→Manage Libraries→検索欄から上記のライブラリを検索してインストールしてくださいね!

💬 コメント・フィードバック歓迎!

この記事を参考に実験してみた方は、ぜひコメント欄で結果や気づきを教えてください!

「ペルチェの冷却が足りなかった」「断熱材の厚みを変えたら効果があった」など、読者同士の情報交換も歓迎です。

コメントを残す