【第2回】室内で稲を育てるための水耕栽培槽をDIY設計|サイズ・素材・構造の考え方

室内で稲を育てるための栽培槽設計

サイズ・素材・構造の考え方(前編)

はじめに──ベランダや室内でお米を育てられるとしたら?

「稲って、家庭でも育てられるの?」

そんな疑問から始まった今回のプロジェクト。やまだラボでは、室内で稲を育てるための栽培槽を自作し、環境制御や記録の仕組みまで含めて設計しています。

この記事では、栽培方式の選び方、サイズの決め方、素材の選定、構造の工夫など、栽培槽づくりの基本設計をまとめました。

育てる品種と栽培方式の選び方

今回育てるのは、水稲の品種「あきたこまち」。

草丈や葉の広がりが安定していて、家庭での水耕栽培にも向いていると判断しました。

品種選定の検討内容は、こちらの記事にまとめています。

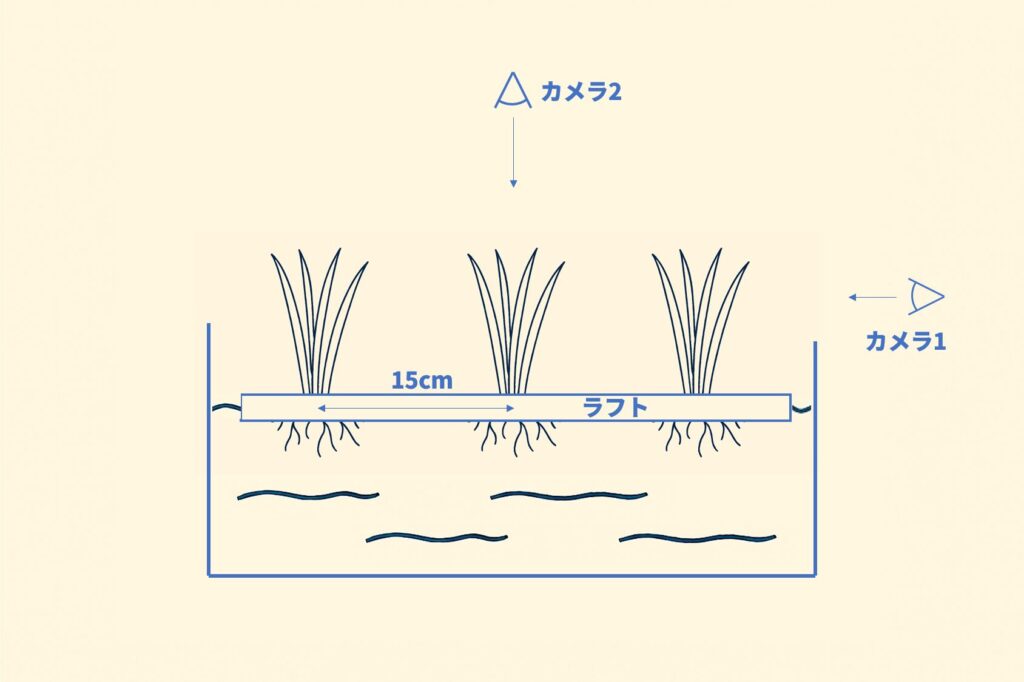

栽培方式は、DWC(Deep Water Culture)方式を採用。

ラフト(浮き床)に苗を固定し、根を養液に浸す構造で、構造がシンプルなぶん自作しやすく、根の様子も観察しやすいのが特徴です。

栽培株数と配置──何株育てる?どう並べる?

栽培する株数は9株。

株間は15cmとし、3×3の正方形配置で設計しています。

- 葉の広がりや茎の分かれ方に対して過密にならない

- 正方形配置は、ラフトの構造としても安定しやすい

- 撮影や観察の視野確保にも適している

- 栽培装置が大型化しすぎない範囲で、複数株を育てられる

栽培槽の寸法はどう決めたか?

栽培槽のサイズは、以下の寸法で確定しています:

- 横幅:60cm

- 奥行:45cm

- 高さ:135cm

このサイズは、育てる株数・撮影機材の配置・温度管理のための空間・素材の無駄の少なさなど、複数の要素を踏まえて決めました。

特に横幅60cmは、スタイロフォーム(910mm × 1820mm)を3分割して2枚並べることで、ほぼ無駄なく使える寸法です。

また、1×4材(幅89mm)を使ったフレーム構造でも、60cm幅なら端材が出にくく、加工効率が良くなります。

断熱材と構造材の選び方

断熱性・加工性・コストのバランスを考えて、以下の素材を選定しました:

| 部位 | 素材 | 理由 |

|---|---|---|

| 外枠 | SPF材 | 加工しやすく、強度も十分。DIY向き |

| 内壁 | スタイロフォーム(厚み2cm) | 断熱性が高く、軽量。温度管理に有利 |

| 接着 | 木工用ボンド+ビス止め | 安定性と気密性を両立 |

スタイロフォームは断熱材として定番で、熱を通しにくく、軽くて加工しやすい素材です。

水に強く、養液槽にも適しており、表面を遮光処理すれば光漏れも防げます。

やまだ(管理者)

DIYで断熱構造を作るなら、スタイロフォームは扱いやすくておすすめです。厚み2cmで十分かは今後検証して見直しはいるかもしれません!

ラフトの素材、安全性はどうなの?

ラフトには発泡スチロール板を使用し、苗をスポンジで固定して浮かせます。

根は水中に垂れ下がり、液肥を吸収する構造です。

- 苗の固定方法:スポンジ+穴あけ加工

- ラフトの浮力調整:水位に応じて厚みを調整

「発泡スチロールって、水に浸けても大丈夫なの?」

そう思って調べてみたところ、EPS(ビーズ法発泡スチロール)は食品容器にも広く使われていて、水に浸して使用しても有害物質が溶け出す心配はないとされています。

水耕栽培で使う素材は、見た目よりも安全性が大事。調べてみると、発泡スチロールは食品容器にも使われていて安心できる素材でした

撮影機材はどうする?ESP32-CAMを選んだ理由

栽培の様子は、ESP32-CAMという小型カメラで記録します。

このモジュールは、Wi-Fi経由でPCと直接通信でき、撮影画像の取得や撮影指示の送信が可能です。

安価で入手しやすく、Arduino環境での制御にも対応しているため、DIY用途に適しています。

- 側面カメラ:草丈や葉の広がりを記録

- 天面カメラ:株の配置やラフトの様子を記録

設計は育てることの一部

栽培槽の設計では、素材の選び方やサイズの調整、配置の工夫など、複数の要素を並行して検討しました。

育てる対象に合わせて環境を整えることは、工作というより、栽培の一部だと考えています。

この記録が、「自分でも育ててみたい」と思っている方の参考になればうれしいです

次回予告

次回は、栽培槽の中身──温度や湿度の管理方法、撮影機材の配置について記録していきます。

冷却の試算やペルチェ素子の構成、カメラの設置方法などを紹介予定です。

記事が公開されたら、こちらにリンクを追加します。

この記事が参考になった方は、ぜひブックマークやSNSで保存しておいてください。

次回以降も、設計・実験・記録の流れを丁寧に追っていきます。

コメントを残す