【第8回】水耕栽培槽DIY|木製フレームの組み立て記録(後編)

🧱 水耕栽培槽DIY|木製フレームの組み立て記録(後編)

「木製フレームは組み立てたけど、ドアの取り付けってどうすればいいの?蝶番ってズレたらどうなる?気密性ってDIYで確保できるの?」

そんな不安を感じた方に向けて、今回は水耕栽培槽の正面ドア構造とその工夫を記録していきます。

こんにちは、やまだです。

この水耕栽培槽DIYシリーズも7回目になりました。前回の記事では、木製フレーム本体の構築までを記録しました。今回はその続きとして、正面ドアの組み立て・蝶番の取り付け・気密性の工夫・マグネットキャッチの設置までをまとめていきます。

前回のフレーム構築がしっかりできていたおかげで、今回のドア取り付けもスムーズに進められました。とはいえ、細かい部分での調整や失敗もあったので、そのあたりも含めて正直に記録していきます。

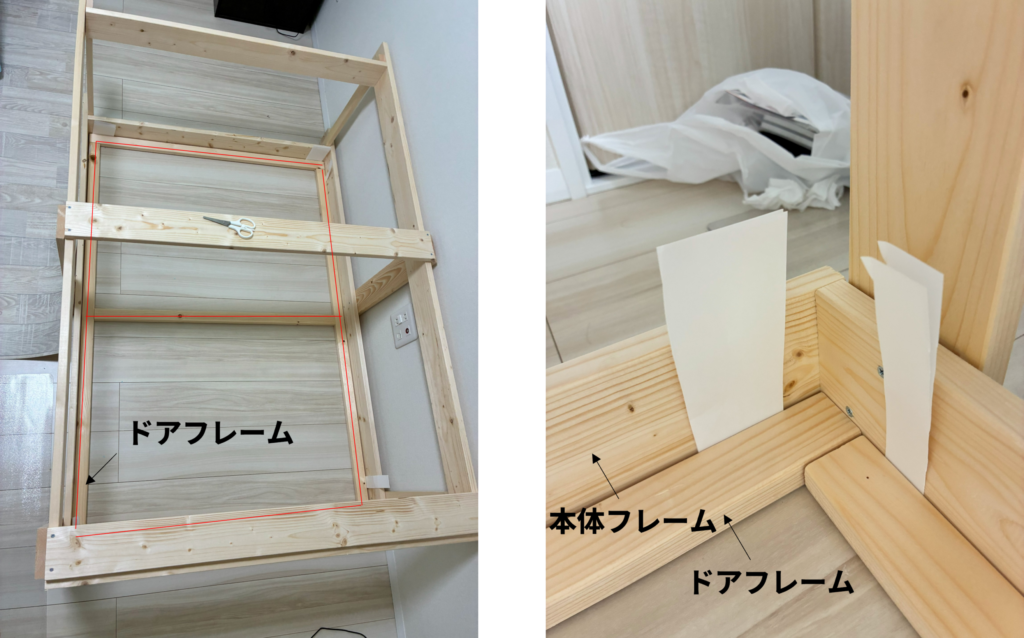

ドア枠の組み立て|寸法とビス選定

ドアは1×2材でフレームを作成。使用した材料は以下の通り:

- 縦材:1316mm × 2本

- 横材:935mm × 2本

- 中央補強材:859mm × 1本

木材の向きは、地面に寝かせたときに太い面が上面になるように配置。四隅はビス止め+Lプレートで補強しています。

ここで注意が必要なのが、ビスの長さと太さの選定です。これまで使用していた3.3mm×35mmのビスでは、縦材を貫通して横材に届かないため、今回は3.8mm×65mmのビスを使用しました。

このビスは少し太くて長いため、木材が割れやすく、斜めに打つと飛び出しやすいです。そのため、下穴は丁寧に開けることを強くおすすめします。下穴径は2.5mmで、深さはビスの7割程度を目安にしました。

長いビスって、打ち込むときに緊張しますね。下穴を開けるだけで安心感が全然違いました。

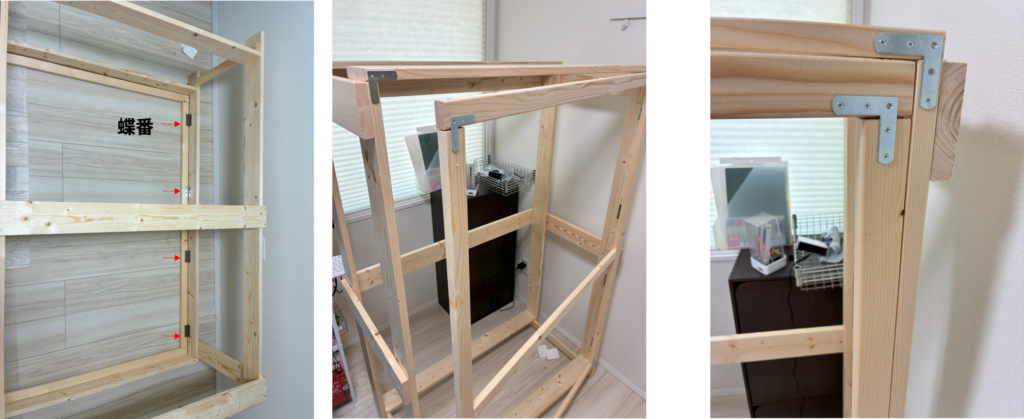

ドア枠の取り付けと蝶番の設置

フレームを倒して、ドア枠を重ねるように配置。蝶番(64mm)を4つ使用し、隙間確保のために紙を折ってスペーサー代わりにしました。

- 上部・側面:4つ折りの紙(4つ折り写真撮り忘れたので写真は2つ折りです)

- 下部のみ:8つ折りの紙(ドアが下向きにしなりやすいため)

この下部の隙間確保は、結果的にかなり重要なポイントでした。実際に取り付けてみると、扉がわずかにしなって、閉めるたびに下部が床面の木材にぶつかります。もし隙間を取っていなかったら、そもそも閉まらなかった可能性もあるので、スペーサーの厚みは慎重に調整するのが良さそうです。

なお、木材だけでドアを作ると、どうしてもしなりが出てしまって、閉めるときにズレやすくなります。木材のぶつかりを根本的に防ぎたい場合は、合板などのゆがみにくい素材でドアを作る方が確実かもしれません。

下部だけ紙を厚くしたのは正解でした。ドアって、意外と重さで下がるんですね。

トラブル発生|蝶番の取り付け位置ミスと反省点

蝶番を取り付けてフレームを起こしてみると、ドアが途中までしか開かないという問題が発生。原因は蝶番の位置そのものが間違っていて、柱と干渉してしまっていました。

今回使った平蝶番は本来、扉の外側に取り付けて使うものなので、内側に取り付けると柱に干渉しやすくなります。今回はその構造を理解しきれておらず、取り付け位置を内側にしてしまったことで、開閉時に柱にぶつかってしまいました。もし内側に取り付けたいなら、スライド蝶番のような構造のものを選ぶべきだったと思います。

ちなみにスライド蝶番は下記のようなものです。

商品リンクはこちら

今回はそこで、蝶番を表面側に付け直すことで干渉を回避。 無事にドアが開くようになりました。

この修正によって、蝶番が正面から丸見えになるという見た目の問題は残りましたが、使えるならOKということで割り切っています。

蝶番の種類って、見た目が似てても使い方が全然違うんですね。次回は取り付け方向だけじゃなく、構造そのものもちゃんと選びたいです。

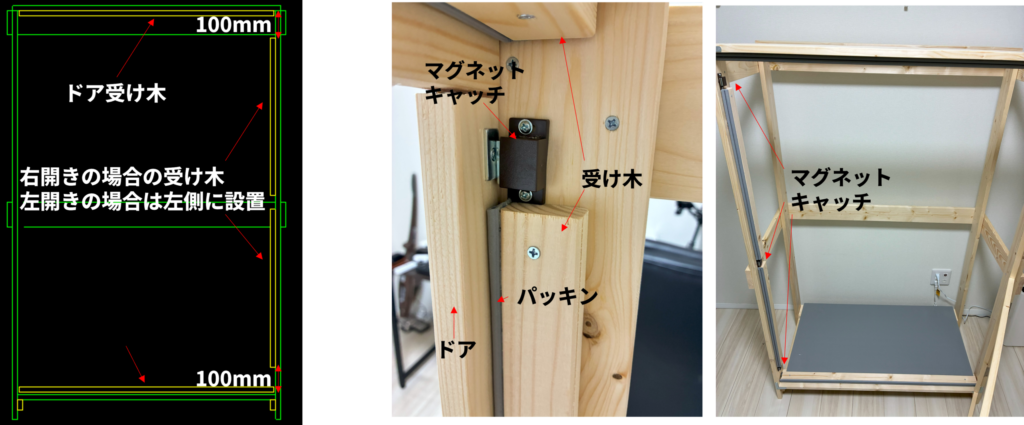

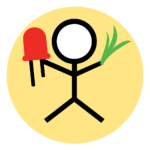

ドア受け木の設置と気密性の工夫

ドアの受けがないと、フレーム内にドアが入り込んでしまい、隙間から空気が漏れてしまいます。そこで、セリアで購入した両面テープ付きパッキンを使って受け木を作成しました。

- 上下:1×2材 930mm × 2本

- 左右:1×2材 575mm × 2本

パッキンは細い面にぴったり貼り付けられ、気密性も確保できました。ドア枠との接触面に合わせて、受け木の位置を微調整しています。

閉めたときの感覚としては、冷蔵庫のドアのようにぴったりと閉まる印象があります。空気の漏れもなく、密閉性は十分に確保できていると感じました。

セリアのパッキン、サイズぴったりでちょうどよかったです。DIYって、こういう“合うもの”が見つかると助かりますね。

マグネットキャッチの取り付けと失敗談

ドアが閉じた状態で固定できるよう、マグネットキャッチを上下・中央の3箇所に設置。受け木の位置に合わせて取り付けることで、ドアが自然に止まるようになりました。

使用したのは、Amazonで購入したマグネットキャッチ(ネジ付き):

商品リンクはこちら

- 取り付け位置:上下から約80mm、中央は補強材の位置に合わせて設置

上下の隙間には、後ほどスタイロフォームを詰めて断熱性も高める予定です。

なお、金属プレートを固定するネジのねじ山をつぶしてしまい、締め上げることも外すこともできなくなった箇所が1つあります。現状はゆるゆるですが、ぎりぎり使えているので、後日接着剤などで固定する予定です。

ネジの扱い、丁寧にしないとダメですね…。勢いだけではうまくいかないこともあります。

作業の感想と気づき

- 蝶番の位置は、図面通りにしても取り付け方次第でぶつかることがあるので注意が必要。

- パッキンは100均、マグネットキャッチは通販で購入しましたが、ホームセンター以外でも安く手に入るし、実際に使ってみても問題なく機能しています。

- 長いビスは割れやすいので、下穴は必須。

- 気密性を意識すると、受け木の位置調整と貼り付け面の選定が重要になる。

- 作業時間は前編と合わせて約1日。途中で写真撮影や仮置きを挟みながら、無理なく進められました。

今回も“勢い”で進めましたが、ズレても大丈夫な設計にしてあるので安心して作業できました。DIYって、完成よりも過程が楽しいですね。

完成と次の工程へ

これで木製フレームとしての構造はひとまず完成です。今後は、冷却ユニットの設置・断熱材の追加・照明の取り付けなど、栽培環境としての仕上げに進んでいきます。

次回予告|断熱材とペルチェ冷却ユニットの設置検討

次回は、栽培槽の温度管理に関わる断熱材の設置と、ペルチェ冷却ユニットの設置方法の検討について記録します。水耕栽培において温度管理は非常に重要なので、DIYでどこまで工夫できるか挑戦してみます。

ペルチェ冷却ユニット、仕組みはシンプルですが設置方法に工夫が必要そうです。DIYでどこまで再現できるか、実験してみます!

コメントを残す