第7回|水耕栽培槽DIY|木製フレームの組み立て記録(前編)

🧱 水耕栽培槽DIY|木製フレームの組み立て記録(前編)

こんにちは、やまだです。

今回は、水耕栽培槽の構造を支える木製フレームの組み立て工程を記録していきます。

前回の記事では、資材の選定についてまとめましたが、今回はその資材を実際に組み立てていく工程です。写真の枚数が多く、記事が長くなりそうなので「前編」としてフレーム本体の構築までを記録します。ドアの組み立てや細かい仕上げ工程は次回の「後編」でまとめる予定です。

なお、栽培槽全体としての完成はまだ先になりますが、木製フレームとしては今回の前後編でひとまず形になります。

室内での作業なので、背景に工具や雑貨が写っていることもあります。DIYの空気感として楽しんでもらえたらと思います。

🔧 側面フレームの組み立て工程

木材の構成と接合方法

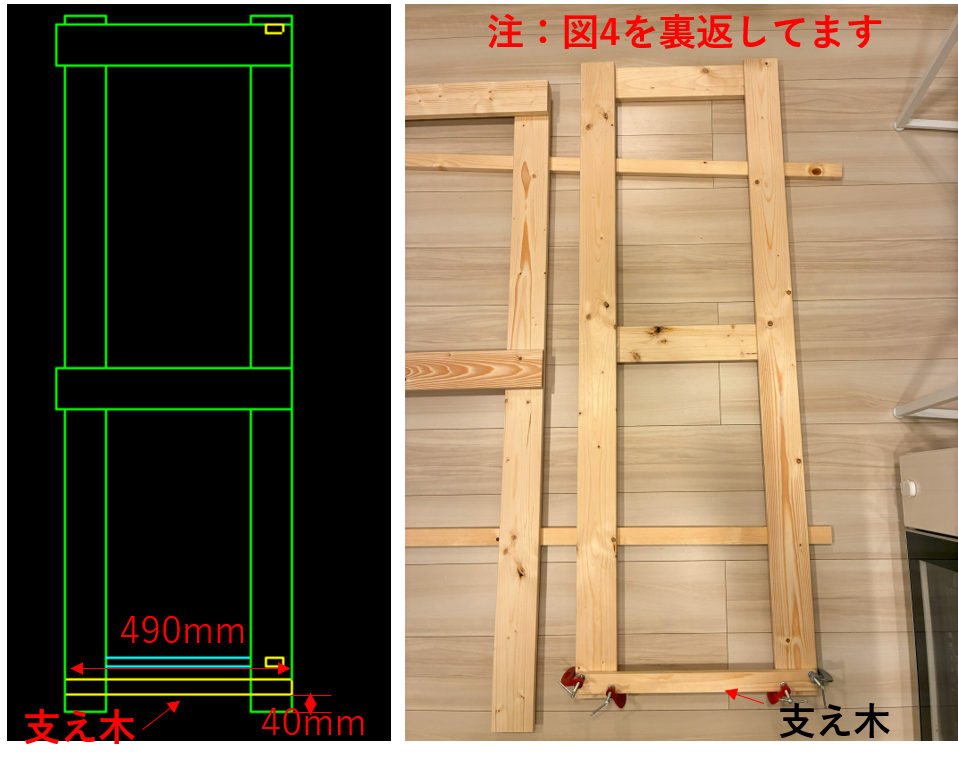

使ったのは1×4材(1489mm)2本と、短辺の補強材(490mm)2本。

まずは木工用ボンドで仮止めしてから、ねじ止めで固定していきます。

写真のようなフレームを2つ作成していきます。

このフレーム全体の設計は、「できるだけ木材どうしの角を合わせて固定するだけで完成する」ことを意識しています。長さを測らないといけない箇所は極力減らし、測る必要がある部分も、多少位置がずれても問題が出ないように余裕を持たせています。

なので、写真の中の700mmの部分も多少ずれても問題ない設計になってます。

測るのが苦手なので、できるだけ“合わせるだけ”で済むようにしています。ズレても大丈夫な設計って、ほんと安心感あります。

🔌 電動ドライバーの選定と使用感

初心者向けの選び方と価格のバランス

ここで出てくるのが今回の工作で使う唯一の電動工具「Tokiso 電動ドライバー」です。

電ノコなどの切断工具は怖くて使えないのですが、電動ドライバーはぎりぎり使えます。木材はすべてホームセンターのカットサービス(1カット50円)で切ってもらっています。

🔗 電動ドライバー(Amazonリンク)

選定理由としては、もっと安いものもあったのですが、トルクと価格のバランスを見た結果このモデルにしました。レビュー評価も高く、初心者でも扱いやすいという声が多かったのも決め手です。

室内作業でも使いやすいモデルとは

使ってみると、回転力も十分で、ビス打ちの際に手がぶれることもなく、安心して作業できました。サイズもコンパクトなので室内作業でも取り回しがよかったです。手締めだったらかなりつらかったと思いますが、電動ドライバーがあったおかげで作業がスムーズに進みました。

木くずが大量に出ることを想定して屋外で作業していたのですが、意外と少なかったので途中から室内に移動。掃除機で軽く吸うだけで片付きました。

屋外で始めたけど、途中から室内に移動しました。思ったよりゴミ出ないです。掃除機でサッと吸えばOKでした。

📏 支え木の取り付けと寸法の注意点

側面フレームの内側、下の方に1×2材(490mm)を1本取り付けました。

この支え木は、床面の横向きの1×4材を受けるための構造材です。

取り付け位置は設計図どおり、支え木の下面が床面から40mmになるように固定しました。

1×2材は見た目がどちらの面でも使えそうですが、よりたいらな面を内側に向けて接着力が出やすいようにしています。

その前提で設計していますので、向きを間違えるといろいろと寸法が合わなくなってきます。

支え木の位置がずれると、槽内の高さが確保できなくなったり、ドアが閉まらない、あるいはゆるゆるになるなど、後工程に大きな影響が出ます。なので、ここだけは他の箇所と違って、寸法をしっかり測って慎重に取り付けました。

ここだけは“勢い”じゃダメです。ズレるとドアが閉まらなくなります…

🧱 背面・天面・床面の構造補強

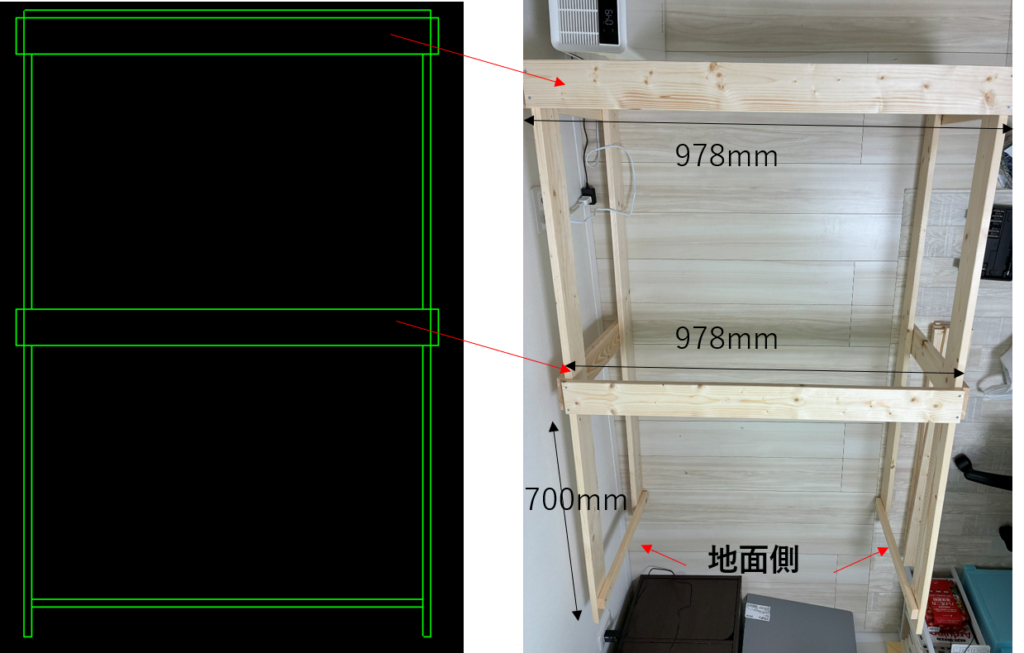

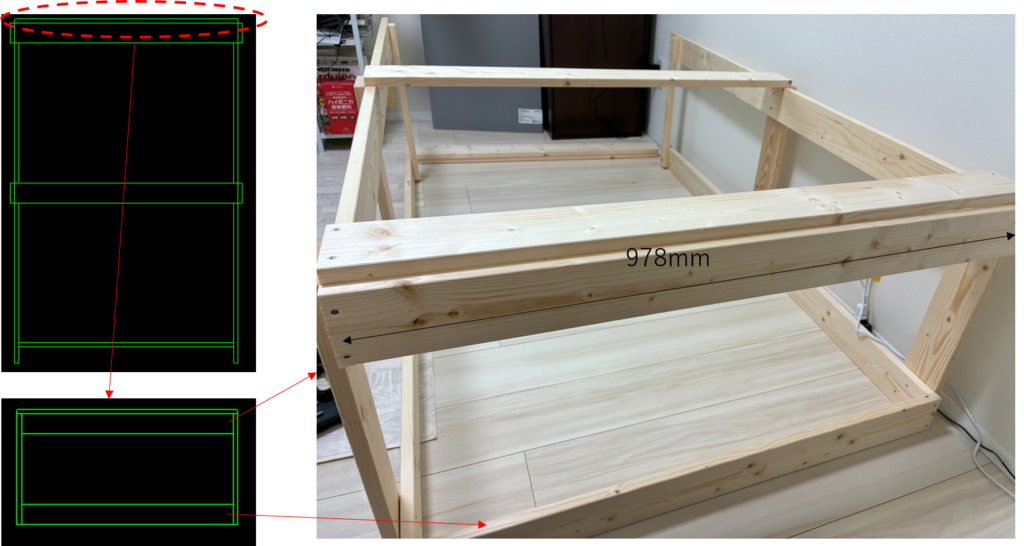

側面ができたら、背面(978mm)、天面(978mm)、床面(940mm)の順に取り付けました。

背面材は、2枚の側面フレームを橋渡しするように、上部と中間に1×4材を取り付けています。

このとき、側面フレームの補強材が外側、支え木が内側を向くように配置する必要があります。向きを間違えると、後の工程で床材が乗らなかったり、ドアが取り付けられなくなったりするので注意が必要です。

天面材は、背面材と遠い側(写真下側に写っている木材)を先に取り付けると安定しやすく、2本を取り付けた段階でかなり構造がしっかりしてきました。ここまで来ると、見た目にも「箱らしさ」が出てきて、作業の手応えが感じられます。

床面材をとりつけプラダンを仮置きして、支え木との接触面や寸法の整合性を確認しました。まだ固定はしていません。仮置きしてみることで、後の断熱材や冷却ユニットの位置関係がイメージしやすくなりました。

🔩 木製フレームの補強方法|Lプレートの効果と取り付け方

ここまででも構造的には安定してきましたが、正面側は横方向の支えになる木材が少ないため、4隅をLプレートで補強しています。

背面側は横向きの支え木があるので安定していますが、正面はそれがないため、補強の必要性を感じて設置しました。

45mmのLプレートをφ2.1mm×13mmの木ねじで固定。これを取り付けると、構造的な不安感はほぼなくなりました。

補強前は、力をかけると「壊れそう」というほどではないものの、少しゆがむ感じがありました。Lプレートを付けると、がっちり固定されたような安定感が出て、持ち上げたり移動したりする際のたわみもほぼ感じなくなりました。

Lプレート、見た目以上に効きます。つけた瞬間「おっ、しっかりした」ってなりました。

📝 作業の感想と気づき

- 木材は購入時点で反りの少ないものを選んでいます。

- ねじの食いつきが甘いところには、φ2.5mmの下穴を開けてからねじ込むと、しっかり締まりました。

- 木割れも防げたので、今後もこの方法でいこうと思います。

- クランプが足りない場面では、仮木材を使って押さえ代用しました。

- 道具が足りなくても、工夫でなんとかなることもありますね。

- わりと勢いで作っているので、細かい確認はあまりしていません。

- 多少ズレが出ても問題が起きないように、あらかじめ余裕を持った設計にしてあります。

1日かけてのんびり作業しました。途中で休憩したり、写真撮ったり。DIYって、こういう時間も含めて楽しいですね。

🔜 次回予告|ドアの取り付けと気密性の工夫

次回は、ドアの組み立て・蝶番の取り付け・気密性の工夫について記録します。

木製フレームとしての仕上げは次回で完了予定です。

ドアの開閉構造は、蝶番の取り付け位置や木材のズレによって微調整が必要だったり、磁石で閉じる仕組みをどう設計するかなど、細かい工夫が多くなります。

今回のフレーム構築がしっかりできていると、次の工程もスムーズに進められるはずなので、引き続き記録していきます。

次回も、写真と寸法を交えながら、なるべく“自分でもできそう”と思える記録にしていきます。

難しいところも含めて、正直に書いていきますので、よかったらまた読みにきてください。

次回はドアです。ちょっとトラブルもあったので、そのへんも包み隠さず書いていきます!

コメントを残す