【第3回】室内稲栽培の環境制御と撮影設計|冷却試算とペルチェ選定の工夫

環境制御と撮影機能の設計──冷却試算とカメラ配置の工夫

はじめに

室内で稲を育てるには、どんな温度管理が必要なのか?

この記事では、第2回で決定した栽培槽サイズをもとに、冷却設計と撮影機能の工夫について記録します。

稲は温度や湿度に敏感な植物です。屋外では自然の力で環境が調整されますが、室内ではそうはいきません。

稲は本来、屋外の自然環境で育つ植物です。室内で育てる場合は、その自然環境──特に温度・湿度・光・CO₂濃度──を人工的に再現する必要があります。だからこそ、環境制御が重要になります。

また、栽培の様子を記録するための撮影機能も、後から振り返るための大切な要素です。

稲にとって快適な温度とは?

稲の生育ステージごとに、最適な温度帯は異なります。

特に登熟期(実が太る時期)では高温による品質低下が起こりやすく、温度管理が重要です。

以下に各ステージの温度帯を整理しました。

| 生育ステージ | 期間の目安 | 日中の適温 | 夜間の適温 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 催芽期 | 播種~発芽 | 30〜32℃ | 25〜28℃ | 低温では発芽遅延。高温で発芽促進 |

| 育苗期 | 発芽~移植 | 20〜30℃ | 15〜20℃ | 徒長を防ぐため夜間温度が重要 |

| 分げつ期 | 移植~30日 | 20〜28℃ | 15〜20℃ | 茎数確保と過剰生育のバランス |

| 幼穂形成期 | 分げつ後 | 22〜30℃ | 18〜22℃ | 積算温度で出穂日を予測 |

| 出穂・開花期 | 約5日間 | 30〜35℃ | 25〜30℃ | 午前中に開花。湿度も重要 |

| 登熟期 | 出穂後40日 | 21〜27℃ | 18〜22℃ | 高温で白未熟粒が増加 |

| 成熟期 | 登熟後 | 20〜25℃ | 15〜20℃ | 高温で成熟早まるが品質低下の恐れ |

これらの温度帯を維持するには、冷却と断熱の工夫が必要です。

特に夏場の室温が高い時期には、冷却機構の設計が重要になります。

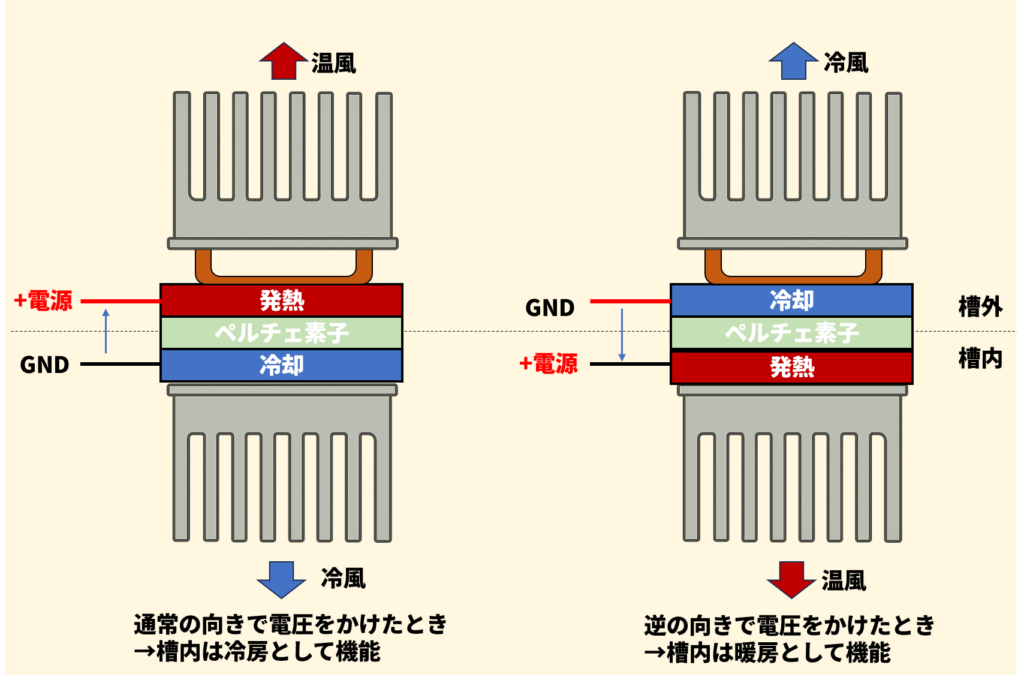

ペルチェ冷却ユニットの選定理由と構造

今回使用する冷却装置は、以下のペルチェユニットです:

このユニットを選んだ理由は、放熱側に大型の放熱フィンが設置できる構造だったため、冷房出力が高くなる可能性があると考え、試験的に採用することにしたためです。

現時点では冷房出力が不明なため、使用台数は未定です。

次回の記事では、実験を通じて冷房出力を実測し、必要台数と断熱材の厚みを決定していく予定です。

この記事では、断熱材厚み2cmは仮決定値として扱います。

温度センサーには DHT22 を使用予定です。

冷却試算の前提条件(室内30℃→20℃)

冷却試算は以下の仮定に基づいて行っています:

- 外気温:30℃(屋内の真夏環境を想定)

- 槽内目標温度:20℃(登熟期の理想温度帯)

- 湿度:60%(外気・槽内ともに)

- 換気:20分に1回(1時間あたり3回)

↳ 光合成に必要なCO₂濃度を維持するための仮想的な設定です - 栽培槽サイズ:60cm × 45cm × 135cm(前編で決定)

- 断熱材:スタイロフォーム厚み2cm(熱伝導率 ≒ 0.03 W/m·K)※仮決定値

これらはすべて仮定に基づいた前提条件であり、今後の実測によって調整される可能性があります。

冷却試算の結果

| 要素 | 電力消費(目安) |

|---|---|

| 断熱材を通じて流入する熱 | 約18.91W |

| 換気による空気交換(温度差+除湿) | 約8.98W |

| 合計 | 約27.89W |

冬の室内はかなり冷え込みます。今回は室温が5℃まで下がることを想定して、加熱の仕組みも考えておくことにしました。 稲の成長には、ステージによっては30〜35℃くらいの温度が必要になることもあります。つまり、室温との差が30℃近くになることもあるわけです。

この温度差を埋めるためには、だいたい70W前後の加熱が必要だと試算しています。 加熱には、冷却にも使っているペルチェ素子を使います。ペルチェは電流の向きを変えることで、冷やすことも温めることもできる便利な部品です。

また、日中の状態を想定しているため、照明から出る熱も加熱に一部役立ちます。 さらに、加熱時には空気中の水分が冷やされることがないので結露は起こらず、除湿に伴うエネルギーも考えなくて大丈夫です。

試算方法と読者の方へのご案内

この冷却試算は、Copilotに以下のようなコマンドを入力して計算しています:

室温30℃から20℃に下げるために必要な冷却能力を、断熱材厚み2cm、容積60×45×135cm、湿度60%、換気20分に1回で試算してください。

もし読者の方も同様の条件で試算してみたい場合は、上記のような具体的な条件を入力することで、AIが計算を補助してくれます。

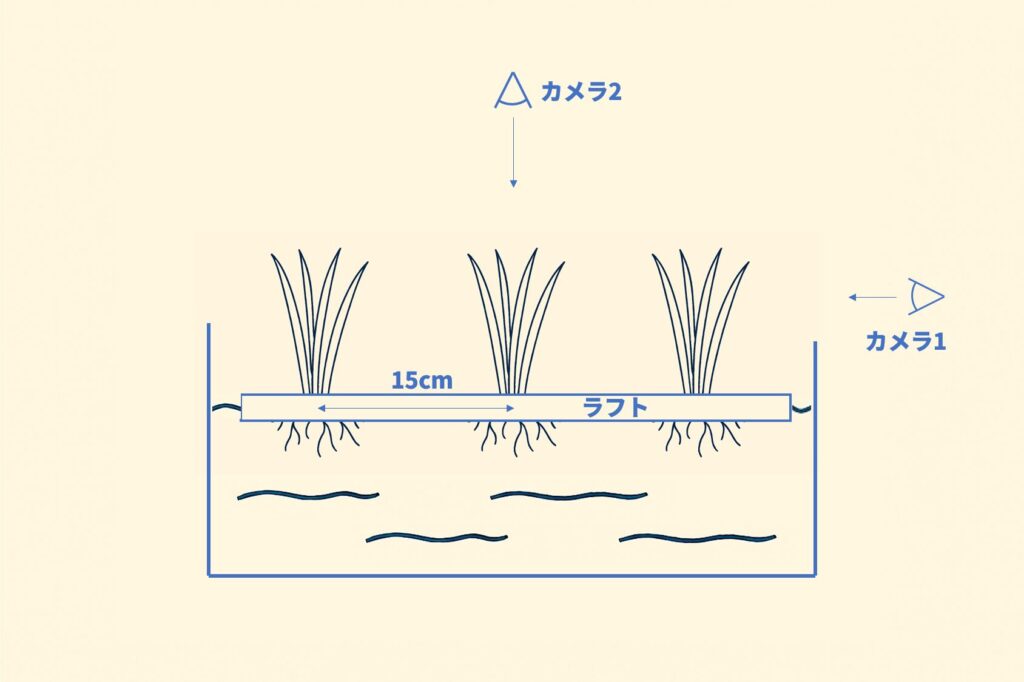

撮影機材の配置と工夫

栽培の様子は、ESP32-CAMで記録します。

カメラは2台設置予定で、それぞれ役割が異なります。

- 側面カメラ:草丈や葉の展開を記録

- 天面カメラ:株の配置やラフトの様子を記録

配線はスタイロフォーム内部に埋め込み、遮光処理も施します。

照明との干渉を避けるため、天面カメラの位置は照明の隣に配置しました。

今後の方針

冷却や加熱能力が不足する場合は、断熱材の厚みを増やす方向で再設計します。

また、ペルチェの配置や放熱効率、換気頻度、台数の調整なども含めて、次回以降の実験で検証していく予定です。

おわりに

環境制御と撮影機能は、室内栽培において“見えない部分”を支える重要な要素です。

この記録が、室内栽培に挑戦される読者の方の参考になれば嬉しいです。

次回は、実際の栽培記録と成長の様子を中心に、観察結果と改善点をまとめていきます。

🧮 付録:冷却試算の計算式(興味のある方へ)

今回の冷却試算は、私自身がAIに相談して教えてもらった内容をもとにしています。

少し専門的な話になりますので、基本的には読み飛ばしていただいて大丈夫です。

「どうやってこの数値を出しているの?」と気になった方のために、参考までに掲載しておきます。

1. 断熱材を通じて流入する熱量(顕熱)

Q₁ = (λ × A × ΔT) / d- λ:断熱材の熱伝導率(W/m·K)

- A:断熱面積(m²)

- ΔT:温度差(K)

- d:断熱材の厚み(m)

2. 換気による空気交換の熱量(顕熱)

Q₂ = ρ × V × Cp × ΔT × 回数- ρ:空気の密度(約1.2 kg/m³)

- V:槽内の体積(m³)

- Cp:空気の比熱(約1000 J/kg·K)

- ΔT:温度差(K)

- 回数:1時間あたりの換気回数

3. 換気による除湿の熱量(潜熱)

Q₃ = m × Lv- m:1時間あたりに除湿される水蒸気量(kg)

- Lv:水の蒸発潜熱(約2,450 kJ/kg)

水蒸気量 m は以下のように推定します:

m = ρ × V × (W₁ − W₂) × 回数- W₁:外気の絶対湿度(kg水/kg空気)

- W₂:槽内の目標絶対湿度

- ρ × V:槽内の空気質量(kg)

🔢 合計冷却負荷

Q_total = Q₁ + Q₂ + Q₃この合計値が、ペルチェ素子や冷却機構で対応すべき冷却電力(W)になります。

今回はこの理論値をもとに、約27.89Wの冷却能力が必要と試算しました。

このように、温度差による熱(顕熱)と、除湿による熱(潜熱)を合わせて計算しています。

次回の実験では、実際の湿度変化や凝縮量も測定しながら、より精度の高い冷却設計につなげていく予定です。

コメントを残す